【母が命を閉じた日から一年──悲劇のあとの奇跡(1)】

2022年12月2日

秋口から受け始めていたグリーフケアの過程で、担当医師から紹介されたオンラインによるグリーフケアに参加することを決めたのは、10月の中旬だった。その頃のぼくは、このままでは自分の身が大事に至ってしまうのではないか? という不安と恐れに駆られていた。母を喪った一ト月後に、突然に襲われた元婚約者との死別──それから9ヶ月が過ぎて、仕事や日常の気ぜわしさで目を背けることにより紛らせていた悲嘆感情が再燃し始め、さらに酷くなっている兆候を感じていたからだ。

──誰かを頼らないと危ない──

秋を迎えたころ、ひとり自宅のソファーに仰向けに横たわり、激しく筋肉を強ばらせながら泣き続ける時間が続いていた。その力の掛かりようは、自分の身体を破壊してしまいそうなほど強烈だった。

この状況から抜け出そうと、ぼくはひとを頼った。知人である医師に相談し、ぼくが望む形でのグリーフケアを受けられる医療機関を探してもらった。グリーフケアを展開している機関やサービスは様々あるのだが、ぼくが希望していたのは、医療機関での受診だった。それは、万が一、悲嘆感情がより強まったときに、即、投薬などの処置をしていただける──そうした、いざというときの備えがある環境下でのケアを望んでいたからだ。

初回のケアを受けた際、オンラインでの取り組みとして、死別体験を持つ方が参加されるグリーフケア研究があるというお話を伺った。「研究」と銘打っているのは、大学機関が主催するものだからだ。日本には、グリーフケアに関する研究報告が少なく、また死別体験に対応するためのノウハウも少ない──その問題を解決するための研究として行われているグループワーク、という位置付けらしい。パンデミック下で定着したオンラインミーティングシステムを活用して実施されるということで、場所を選ばず参加できるという。

お話を伺ったときは、「タイミングが合えば参加したい」という程度の気持ちだっ方が、あまりに悲嘆感情が酷くなってきたことをきっかけにこの話題を思い出し、いただいた情報へアクセスしてみると、初回の開催日が間近に迫っていた。すぐさまメールで問合せをだし、担当者とのオンライン面談を経て、その場で参加を決めた。

──毎週日曜日の午前中に2時間、全5週間のプログラム──

ちょうどその最終回となる11月20日は、死別した元婚約者の誕生日の2日後であったことも、参加を前向きに考えられた要因のひとつだった。

それは、11月18日の誕生日当日、彼女が足繁く通ったレストランで生誕祭を催すことに決めていたからだった。

──ぼくが彼女のためにできることの最後のひとつ──

そうした強い想いを携えてその場を計画していたこともあり、大きな役割を終えた直後に、グリーフケア研究の最終日を迎えられることは、このうえない見事な流れ──そう自然と感じられたのだ。

そしてぼくは、その最終回の機会に、思いもよらぬエンディングを迎えることになった。それは、自分でもまったく想像し得ない結末だった。もちろんそれは、喜ばしいものだった。当時、未だ悲嘆に暮れるなかで、未来への希望を見出しつつある自分がいる──そう感じさせてくれる言葉を、自分の口から発することができたのだ。

その出来事を経て、ぼくの悲嘆は、さらに一段と和らいだように思えた。その心情の変化を、グリーフケアを引き受けてくださった医師に報告したい──そのためのに、記憶に刻まれたこの日、予約を入れたのだった。

そして同時に、ぼくはここでグリーフケアを一旦、終了しようと決めていた。母が命を閉じた日は、その決意表明をするのに最も相応しい──そう思えた。

ところが、である。予約当日、ぼくは結局、受診することができなかった。

病院へ到着して受付をする際、体調確認の問診検査がある。検温をすると微熱があることを示す数値がでた。

平熱が高いぼくが、その日、寒さ対策として厚着をしていったせいではないか?──そう感じるも、発熱の理由が定かでない状態で入館を望むような思考はぼくにはない。

今日はこのまま帰宅しよう。そしてPCR検査を受けてから再訪しよう──帰り支度を進めながらそう考えていたところ、担当医から電話があり、ある提案があった。

──当院の発熱外来でPCR検査を受けて行きませんか?──

願ったり叶ったり、である。

その後、本館から道路を挟んで離れた場所にある別棟に設けられた発熱外来を案内された。

「陽性の場合のみ、当日中に担当医からお電話します」

とのこと。その日、電話が鳴ることはなかった。

今日、予定した通りに事は運ばなかったが、思わぬかたちで、ひとの親切心に触れられた気がした。これもまた、ぼくが自分の口から発した〈望む未来への前兆〉のひとつなのかもしれない。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1

【大いなる時の隔たりを経て──悲劇のあとの奇跡(序文)】

2023年7月9日

この出来事をすぐに書き留めておきたいと思っていたが、今になるまでこうして時間が過ぎてしまったことには理由がある。最も適した時機に、〈ぼくのもとに舞い降りた奇跡〉について触れるためにも、まずはそこに至るまでの間に起きた出来事を振り返っておきたい──そう期して、大いなる時の隔たりを経たいま、再びここに綴り始めている。

いま振り返れば、その奇跡へと導かれる序章が幕を開けたのは、先だった元婚約者の生誕祭を行った2022年11月18日のことだった。それを境にぼくが囚われていた悲嘆感情は一旦落ち着き、未来へ向けた準備を進めた。その翌週には、これもやはり彼女の生誕祭を行った日に授かったご縁で、50年以上に渡りわが家を見守り続けてくれた仏壇の閉眼供養を自宅で執り行った。そこで気持ちの鎮まりがより深められたぼくは、そのさらに翌週、秋口から受け始めていたグリーフケアを一旦終了する決意を報告をするため、ある大学病院へ向かった。

──その日はちょうど、母が命を閉じた日から一年が経った日だった──

母が息を引き取ったと報告を受けたのは、2021年12月2日の20時過ぎだった。看取りを行っていただける介護施設に母を預けていたこともあり、死亡診断は翌日、提携先の病院で

行われる運びとなった。そのため、母の法的な命日は、12月3日となったが、ぼくの心のなかでは、12月2日もまた、大切な日として記憶に刻まされている。

ここへ至るまで遡ることおよそ二タ月の間、ぼくは、荒れ狂う感情の波間で溺れかけていた。まずはその当時のことから振り返ってみたい。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1

【亡き婚約者の一周忌法要】

2023年1月6日

あの日から一年が経とうとしていた。

亡き婚約者の一周忌法要が執り行われることになった日取りは、奇しくも、彼女がくも膜下出血を発症して倒れた日と同じだった。

東京から向かうぼくは日程が決まった当初から、ご家族にお伝えした。

──感染拡大が予想されるため、状況をみて参列できるかを判断します──

自分が感染すること以上に、他者に感染させてしまわないよう注意を払っていたぼくたちだからこそ、ふたりが大切にしていたことを守り通したかった。

しかし、予想通り年末年始の感染拡大は収まりそうになかった。

彼女が存命中なら、こうした状況で参列することはない──そう確信していたものの、ぼくの頭のなかには、母が息を日きっとった日に彼女がぼくに伝えてくれた言葉が絶えずこだましていた。

──お母様を見送らないと、一生後悔する──

母が息を引き取った2021年12月2日もまた、感染が拡大していた時期だった。そのタイミングで彼女は、恐怖を抑えて、かつぼくたちが守り通そうとしていた信条を超えて、ぼくのところへやってきてくれた。

だからこそ、ぼくも後悔しないために、一周忌法要に立ち会うことにした。同時にこの機会は、この一年を生き延びたぼくにとっても、非常に意味のある重要な区切りでもある。

法要は、山間にある寺院で、午前の早い時間から催されることになった。最寄りの新幹線の駅でレンタカーを借りてひとりで現地へ向かうと、山を登るに連れ、路肩に薄らと雪化粧が覆っている様子が伺えた。

──彼女が倒れた日にも雪が降った──

あの日、東京は大雪に見舞われていた。その様子を写真に収めて彼女に送り、返事が届くことを待っていた夜、危篤の報が届けられた。

──あの夜から、一年──

あれほどの恐怖を味わったのは、それが初めてだった。この一年、ここに何度も何度も書き記してきたように、もしもあれと似た恐怖をもう一度味わうようなことがあったら、ぼくはその衝撃により、自ずと絶命させられてしまうことだろう。

そしていま改めて想う──。

──よくぞ現在も無事に生きていられるものだ──

介護者として老いゆく母を見つめながら、体験を伴う実感として痛切に思い知らされたこと──今日は誰にも約束されていない──を、彼女の一周忌に、改めて強く想った。

小高い山の山頂付近──早朝の寺院は、身を切るような寒さと共に、心地よい静けさに包まれていた。

法要が始まる前、ひとり彼女の墓前に向かい、手を合わせる──ぼくがこれまで知ることのなかった〈真の悲しみ〉を教えてくれたことまでもを含めて、今日までのすべてに感謝を伝えた。そして、彼女が導いてくれたであろう〈ご縁〉を、ぼくは見逃すことなく手繰り寄せたことも──。

──すべては、先だった故人らの計らい──

母と彼女を含め、このパンデミック中に4人もの近しいひとたちが先立っていった。そのすべては今、未だ触れることのできない彼方から、ぼくを見守ってくれているに違いない。

──本当のことなど、誰も知らない。ただぼくが、そう信じてさえいればいい──

ぼくが信じること──それが〈ぼくだけの真実〉になるのだから──。

法要を終えてそのままお暇する予定だったが、どうしてもご挨拶したかった方が列席できず、このあとの時間帯から合流されるということで、ぼくは結局、現地解散するという当初の誓いを破って、彼女のご実家に寄せていただくことにした。

そしてすっかりぼくは甘え切ってしまった。この一年、精神的に支え合ってきたご家族のみなさんに囲まれて和やかな時間を過ごし、別れがたい気持ちを断ち切るのに苦心することになった。

それでも、ここはもう、ぼくの居場所ではなくなったのだ──そうした強い想いを胸に、一度はこの地へ下ろした錨を再び引き揚げ、これから自分の進む道へ還るために立ち上がった。

復路の駅のホームにて、ふと足元に視線を落とすと、整列乗車のためのサインが目に入った。

──2列──

(こうして今日もまた、ぼくはひとりでふたりの列に並んでいるのか)

そう心のなかで感じた途端、遂に先だった彼女との〈ふたりの物語〉が幕を閉じしたように思えた。

──永遠にも思える一年が終わった──

そう感慨深く思いながら東京駅に着くと、再び足元にある〈2列〉の文字が目に入った。

──新しい〈2列〉の物語──

東京に戻ったときのぼくは、自然とそう思えた。それが何より嬉しかった。それは、この一年、支えていただいたすべての皆さんの想いのお陰であることを忘れないようにしたい。そして改めて、先だった故人らがぼくに注いでくれた愛情ゆえのことであることも──。

ぼくが今日もうこうして目を覚ますのは、数えきれない人たちの願いあってのことなのだから。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1

【新生のラザニア】

2022年12月18日

出来立てのラザニアを目の前にする多幸感はこのうえない。

だがしかし、高温なオーブンで焼かれたラザニアは、水分を飛ばすまで煮詰めたミートソースからあますところなく肉汁が流れ出し、同時に、惜しまず入れたとろけるチーズが、その商標通りにとろけにとろけて、取り皿に盛ったときに型崩れしてしまう。それがぼくにとって、審美的な難点だった。

──三層に厚みを持たせたその美しさが再現できない──

昨日作ったラザニアは、晩餐時に1ピースだけいただき、残りはラザニア皿に入れたまま、ラップで覆って冷蔵庫で保存していた。

そして一晩経って、電子レンジで温め直して食す今夜──。

──嗚呼、これが求めていた図だ──

崩れない程度にほんのり温めた温度感もいい。

その様をひとり見つめながら想った──。

ぼくにとってラザニアは、亡き婚約者を追憶するための品だった。それがようやく、これからの未来のためのラザニアに移り変わった──自然とそう思えたのだ。

ラザニアを作ることだけではなかった。母とも彼女とも、食にまつわる記憶が多かったこともあり、ぼくはこの一年、これまでのように食事を拵えることを無意識に拒んでいたのだ。

──丁寧に暮らす──

母を特別養護老人ホームへ送り出した2018年春からひとりでの生活が始まり、その想いで毎日を過ごしてきた。朝起きて、まずは静かな時間を過ごす──。瞑想をして心と思考の静寂を呼び覚ましてから、食事の支度に移る。前の晩から仕込んでおいた出汁をひきつつ、果物とヨーグルトを中心とした簡単な朝食を摂り、締めくくりは、丁寧に豆から挽いたコーヒーを淹れて一日を始めていた。

その後は、心のうちを内観する時間を設けていた。ひたすらに、思い浮かんだことをノートに書き綴った。喜びも苛立ちも不安も悲しみも全部書いたが、必ず最後は、未来への展望となるような、前向きな言葉で締めくくる習慣にしていた。

物事には、光と影がある。だからこそ、目の前のたった一面だけを見つめて、一喜一憂しない──母の介護で追い詰められて、一時は自己を喪失してしまうほどだった。そこから抜け出すためには、自らの言葉をもって、魂を再生する必要があった。

丁寧に過ごす日常を重ね、ようやく仕事に専心する時間を取り戻し、慎ましやかながら、充実した時間だった。その流れのなかで、自ずと引き寄せられるように、彼女と出逢った。

── もう一度、あの静寂のなかへ還ろう ──

その支度は整いつつある──。それが叶ったとき、ぼくは真の新生を果たし得るに違いない。

ぼくを見守る故人たちを退屈させないように、ぼくが真に求める未来へ臨もう。

これから臨む景色は、ふたりと一緒に見届ける未来になる。

まずはこの、垂涎必至の〈新生のラザニア〉を存分に味わってもらいたい。ぼくが感じる味もまた、ふたりと共に味わうもの──だから、必ず届いている。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1 #ラザニア #ふたりと見る未来 #新生 #新生のラザニア

【52の手習い──初めてブイヤベースを作った日】

2022年12月17日

誕生日の夜は、ひとり晩餐会を催した。

ここ数ヶ月、身体のことに加えて、複雑化した悲嘆感情のこと、そして来る未来に備えて整えるべきことに取り組み続けた結果、少々、「治療疲れ」のような状態に陥っていた。あちこちの病院や治療院に通いつめていたため、だいぶ疲労が溜まっていたのである。

そんな調子だというのに、待ち侘びた52歳の誕生日に、自分のために手間のかかる料理を拵えた。これまでのように、母と彼女の追悼のためではないという意味では、自分のために真剣に料理をしたのは、もしかすると初めてのことだったかもしれない。

亡き婚約者との出逢い以降、祝いごとには恒例となっていたラザニアを作ることは、もちろん決定事項だった。先月、彼女の生誕祭を目前に「前夜祭」と称してこしらえて以来のラザニア──前回、二日間に分けて行った工程を今回も計画するも、疲れが祟って、当日まで何もできなかった。

それに加えて食いしん坊なぼくは、ブイヤベースを作ってみたいと思いついた。これは、亡き婚約者が好きだったという一品だ。「という」と語っているのは、ブイヤベースを彼女と共に味わったことがないからである。彼女が通ったレストランを紹介されて共に足を運んだのは一度きり──そのときは季節が秋だったこともあり、まだブイヤベースはメニューに載っていなかった。

「今度来たら、一緒に食べようね」

その〈今度〉は、来ることはなかった。

正直なところ、ブイヤベースというものがどんなものか? 話を聞いた当初ははっきりとした図が思い浮かばなかった。どちらかというと、デミグラスソースのような濃い色をしたスープ、という想像をしていたが、実際のそれは、まったく違っていた。

とにかく実に手の込んだ、時間の掛かりそうな品だと思われたが、ネットでレシピを検索すると、予想したほど時間はかからない様子だった。

──この季節に、温かいスープがあるといいな──

そんな気持ちで取り組むことにした。

誕生日当日は、特に予定はなかったものの何かと気忙しく、料理に取り掛かろうとした頃には、時刻はもう20時になろうとしていた。

──日付をまたぐまでに完成するだろうか?──

ラザニアも、野菜のみじん切りやミートソースを煮詰める時間、ホワイトソースを作る手間など、とにかく工程が多い。それに加えて初めてのブイヤベースだなんて……食いしん坊にも程があると思いつつ、彼女の急逝からほぼ一年を費やして、ながらく待ち侘びていたた今夜の〈新生の義〉を果たそうと、疲れ切った身体を起こした。

実際に手を動かしてみると、今夜は不思議と、とても手際よく進んだ。みじん切りも苦にならない。ミートソースを煮詰めている間にホワイトソースを作り、そのあと、わが家のラザには欠かせない〈蓮根〉の下茹でをした。下茹でが終わる頃にはミートソースも完成したので、そのままラザニア皿に層を作っていく作業に移った。

ミートソース、チーズ、ホワイトソース、蓮根、ラザニアシートの順で盛り、これを三層まで繰り返した。最上面には、焼いている最中にラザニアシートが乾くのを防ぐため、残りのミートソースとチーズで覆った。

「チーズ、ケッチたでしょ?」

チーズがとろけ過ぎて、せっかく層にしたラザニアが皿に盛ると崩れてしまう──そう感じてチーズを減らしたときのことだった。決してコストを考えたわけではない。しかし……その策は、彼女に瞬時に見抜かれてしまった。

結局、美味しい方を選択することにして、以降、惜しまずチーズを乗せている。このエピソードのおかげで、チーズをラザニア皿に盛っているときはもちろんのこと、ラザニアを作るために食材を買うときにも、チーズを手にする度に、その言葉を思い出してしまう──。

──これも供養のうち──

そう思うことにしている。

ラザニアの支度が整い、200℃に余熱したオーブンに皿を納めてから、いよいよブイヤベースに取り組むことにした。母の介護をきかっけとして、かれこれ10年も台所に立っていると、もはや迷うこともなく、流れるように手を動かしていると、30分ほどで仕上げることができた。皿に盛り付けし、あと10分ほどで焼き上がるラザニアの完成を待つ──。

結果、二品が完成するまで、2時間30分──ラザニア単体として振り返っても、最速の仕上がりだった。

こうして、たったひとりの誕生日は静かに暮れていった。気持ちが揺らぐことなく、穏やかに一日を終えられたことが、何よりである。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1 #ラザニア #ブイヤベース

【52歳──新生の誕生日】

2022年12月17日

52歳になった──。

一年前の今日のことは、今でもよく憶えている。母が息を引き取ってから一週間後に母を荼毘に付し、さらにその一週間後がぼくの誕生日──どこか計画的に思えるこの流れから、ぼくはこれから、この世での生を終えるまで、幾度となく、気づきとしてのメッセージを自ら見出していくことになるのだろう。

2021年12月17日──それからおよそ三週間後に急逝することになる今は亡き婚約者から、ぼくの誕生日を祝う電話があった。通話が始まるなり、彼女の歌声が聴こえてきた。誕生日の歌を、にこやかなトーンで歌ってくれている──その響きは、彼女の愛らしい表情が目の前に浮かぶような音色だった。

歌の贈りものは、ぼくの誕生日から遡ること一ト月前の彼女の誕生日に、ぼくが歌を贈ったお礼だという。そう聞いて、かつてこの家で、彼女が愛用していたウクレレをつま弾きながら、誕生日の歌をよく練習していた図が呼び覚まされた。

「いつか甥っ子たちに歌ってあげたいんだ」

それは、叶わぬままになってしまったのだろう。

およそ10年に及んだ介護者としての務めを完遂し、無事に母を送ったのち間もなく迎えた当時51歳の誕生日──それは、ぼくたちがいよいよ、望んでいた時間へ進むサインでもあった。

「もうすぐ一緒に暮らせるんだ」

彼女は近しい人に、そう伝えていたらしい。

──今ごろ、二人の暮らしが始まっていたかもしれない──

年末年始はお互いの家を行き来しながら、ぼくの自宅整理の進捗を報告しつつ、これからのことを話し合っていたことだろう。

そんな想いを抱きながら、今日の日に合わせて準備した額がある。これは、ぼくが50歳の誕生日に、介護施設に暮らしていた母に宛てた感謝の言葉である。それが母のもとに届けられたのは、パンデミックの影響で面会ができなくなって、もう一年近くが経過しようとしていた頃だった。

母へは、FAXを使って手紙を送信していた。手書きの文字が送れること、そして受信先では自動的に印刷されるため、施設側の手間を増やさずに済むこと。届くまで誰の手も触れないことを思えば、これが最も安全に気持ちを込めたメッセージが送れる手段──そう確信して、月に数回、送信を重ねた。

そのなかの一通が、この手紙である。

母とようやく面会できたのは、断絶から1年8月経った2021年9月下旬──母の残りの時間がだいぶ少なくなってきている様子を伺って、機会を設けていただいた場だった。随分と久しぶりに母の居室に入ると、そこには、ぼくが10ヶ月も前に送ったこの手紙が、台紙に貼られて飾られていた。汚れないようにラミネート加工まで施されている。目の前にいる母は、ぼくの記憶のなかの母とは完全に異なる〈初めて見つめる母〉の姿だった。その様に戸惑いと慄きを覚えるときのなかで、この暖かな思いやりある対応が、ぼくの揺らぐ心の支えとなっていた。

それから二タ月あまりが過ぎて、母は逝った。遠方から駆けつけてくれた亡き婚約者は、ぼくの側で黙々と母の居室の後片付けを進めながら、この手紙の存在に気づき、しばらく手を止め、じっと見つめて黙読していた。

多感な時代に暮らした街=新宿にある画材店に加工をお願いしたのは言うまでもない。母とも、ぼくが子供のころから、この街を数えきれないほど歩いた。晩年に差し掛かり脚が弱ってきてからも、母はぼくと腕組みしながら歩き、昔を懐かしむように想い出の時間を過ごした。歩けなくなってからは、ぼくが車椅子を押して共に歩いた──そんな母との想い出を彼女に伝えながら、この街を、ぼくたちはふたりで歩き始めていた。

──たった一ト月の間にすべて喪われるだなんて──

あれからもうすぐ、一年が経つ。この悲劇に目を背けることなく向き合おうと必死だった。そして、ぼくは気づいた。

──生まれ変わりたい──

と……。

そために必要だと思えることは、すべて実行することにした。

──人生、やり残し、なし──

そう言い切っていた母の晩年の口癖に倣うかのように、万事、気がすむまでやり切った。そのせいか、この師走は、いくらか穏やかな気持ちが続いている。

そうして迎えた52歳の誕生日──奇しくも今日は〈仏滅〉だった。つまり、これまでのぼくが完全なまでに滅して、生まれ変わることを意味している──そう受け取ることにした。

それには理由がある。かつて友人が教えてくれたことがそれだ。

──仏滅は、午後から大安に移っていく上り調子の日でもある──

この言葉を聞いて以来、そのことを忘れなかったのは、この悲劇を経て生まれ変わるための〈今日〉を迎えるためだったに違いない。

──それは誰の意思ゆえか、知らない──

それでも今日も目覚め、無事に過ごせている「今」に感謝している。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1

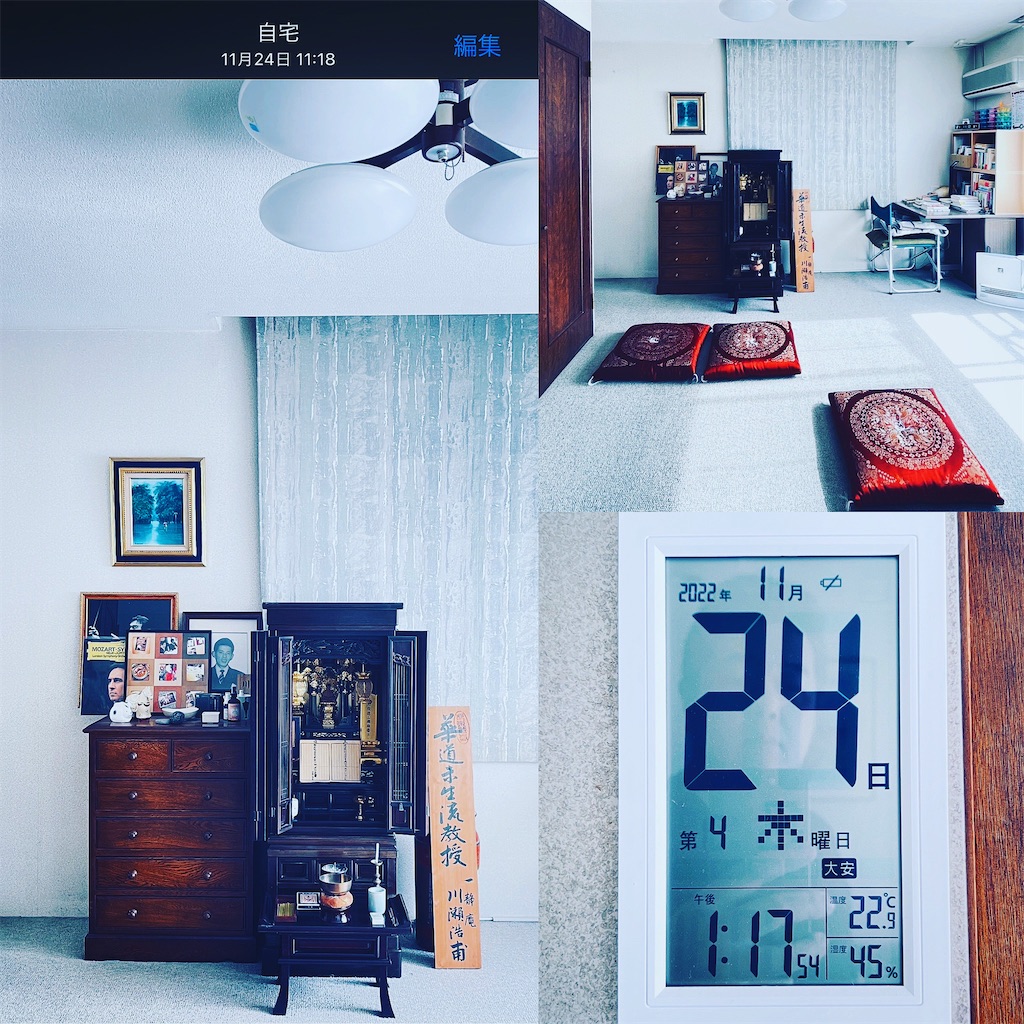

【ご縁が繋いでくれた仏壇の閉眼供養(2)】

2022年11月24日

それは、亡き婚約者が繋いでくれたご縁だった。その声なき想いに応えることもまた、彼女への供養となる──。

そのご縁の強さを改めて思い知ったのは、閉眼供養の日取りがきまったときだった。その日程は、まるで必然に導かれるように、彼女の生誕祭から一週間も経たないうちに設けられたのだ。あれだけ迷っていた閉眼供養が、生誕祭からの流れのなかで執り行えることになるとは……。

──彼女は、ぼくを自由にするために、ぼくの前に現れたのだろうか?──

彼女が先立ってからこれまで、幾度となく、そんなことを思い浮かべた。

もしそうなら、今、授けられたこの〈完全なる自由〉を活かし切りたい──そう思ったからこそ、ぼくは、母と、そして彼女と過ごしたこの家から旅立つ決心をつけたのだった。

──ここからどこまで遠くへいけるだろう?──

それは、決して物理的距離だけのことを意味してはいない。広義における〈成長〉を果たすことが、これからのぼくの〈新たな使命〉なのだ。

母が大切にしていた仏間用の座布団を準備して、部屋を整えた。座布団は、ずっと箱に収められたままになっていた。恐らく京都を出てから今日までの五十年間、まったく触れられずに保管されていたはずだ。箱の中がどうなっているかと思うと不安だったが、流石は総絹張りの立派な仕様ゆえ、虫食い穴ひとつなく、それは実に美しい輝きを放っていた。

自分の作品展示のために鍛え上げた空間整理能力を総動員して部屋を整えた。わが家には仏間がなく(京都での暮らしで日本間を維持する手間から解放されたかった母の選択だった)、殺風景にも見えるため、母が授与された花道の師範代の看板を添えてみることにした。これは、母を荼毘に付す際、一緒に葬ろうと葬儀場に持ち込んだものだが、焼け残る可能性があるとのことで持ち帰ってきたのだった。

そうした経緯を経て、今日、このようなかたちで役立てられた図を見つめたとき、ぼくはいつものように、その単なる偶然の出来事に、新たな意味を見出そうとしていた。

──すべては、予め綴られた物語なのかもしれない──

支度が整ったあと、供養をお願いしたご住職を迎えにいく時間になった。ふと時計に目をやると、母の誕生日と同じ数字を指していた。

そして、まだまだ奇跡は続く──。

今日は列席できない兄夫婦に部屋の様子を記録して送ろうと、撮った写真を確認していたところ、ぼくはまたもや、その〈偶然〉に驚かされることになった。

──やっぱり今日もそばにいてくれたね──

写真を収めた時刻は、彼女の誕生日と同じ数字だった。

あの日以来、ずっとこうした数字のサインがぼくのそばに出現している。彼女が誰よりも再演を楽しみにしてくれていた舞踊作品の準備期間中もそうだった。ふたりはいつもぼくのそばにいて、はっきりとわかるかたちで、ぼくに知らせを届けてくれる──迷っているとき、不安なとき、悲しいとき、歓びのとき、前に進むべきとき──そして、労いのとき……。

誰にでも授けられるわけではない、とてつもない〈大いなるもの〉が、ぼくに届けられたのだろう。こんなにも悲劇的な死別の連鎖という代償と引き換えにして──。

閉眼供養は、時間にしてみれば、束の間のひとときだった。それでも、お教に耳を澄ましていると、自ずと溢れるものが感じられた。言葉にはし尽くせない、素晴らしい時間を味合わせていただいた。

最後にご住職に促され、この場の唯一の列席者として線香をあげ、目を瞑り、手を合わせた。そして、わずか一音だけお鈴を鳴らし、その永い余韻が静まるまで、この空間にこだまする響きに意識を集中していた──音色が鳴り止んだあと、ふと気づいたことがあって、ご住職に今日のお礼と共に、お伝えした。

──この五十年で、一番綺麗な響きを奏でられました──

鈴は、その響きが、極楽浄土まで伝わるのだという。この、ぼくが奏でたなかで最も美しい今日の音色は、ぼくを絶えず見守ってくれている何代も何代も先のご先祖様が棲む彼方まで届けられたに違いない。そしてもちろん、母と彼女にも。

閉眼供養を終えてしばらく日にちが経ったとき、感じたことがある。

──この仏壇を閉じ、ご先祖様の魂を解放したのは、このぼく自身──

同時にこれで、この家に対してのぼくの役目を終えたと思えた。それはまさしく、ぼくが〈完全なる自由〉を得て、羽ばたく時が訪れた知らせでもある。

あの鈴の響きは、これまでのぼくの人生の終わりと、これから行く生まれ変わったぼくの人生の、その〈はじまりのとき〉を告げる音色だったのだ。

いつか手にする未だ見ぬ「今」を目の前にしたとき、今日のことをどんな風に思い出すのか? そのときを楽しみに待ち侘びたい。

#主夫ロマンティック #介護 #介護者 #介護独身 #シーズン11 #kawaseromantic #母 #看取り #川瀬浩介 #元介護者 #死別 #遺族 #寡夫 #寡夫ロマンティック #シーズン1 #おりん #お鈴 #極楽浄土 #はじまりのとき